一、 成果简介

本成果以设计学类本科专业“毕业设计”实践教学环节改革为契机,针对高校设计类专业教育和创作中存在的“内容与形式”“实践与需求”脱节、错位问题,项目团队于2004年提出并践行“服务于民族文化、生态文明建设的‘政用产学研’创新设计人才培养模式”的改革。经过与地方政府、企业合作持续13年的成果实践和6年的成果检验,以培养学生实践创新能力、服务社会能力和持续发展能力为目标,在人才培养模式、教学模式、知识体系构建等方面进行综合改革与创新,建立了以社会需求为出发点,服务于民族文化、生态文明建设的“政用产学研”的“五三三”创新设计人才培养模式。团队每年选择云南的一个特色县市区合作,引入了“产学研”教育理念,历时19年“校地合作”民族文化主题创意活动的改革实践,培养了大量服务国家战略、社会需求创新设计人才。该成果获得了首批国家级课程思政示范课程、首批教育部新文科研究与改革项目、国家社科基金艺术学重大招标项目、国家级课程思政教学名师及省级黄大年式教师团队、第九届云南省高等教育教学成果奖一等奖等荣誉。

1.目标凝练:以需求为导向、以学生为中心

国家对云南的定位:努力成为民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心。作为地方性艺术院校,团队将致力于“地方民族文化”传续、专注于“在地性创新人才”培养,从而服务于“云南民族团结进步示范区和生态文明排头兵”的建设战略。

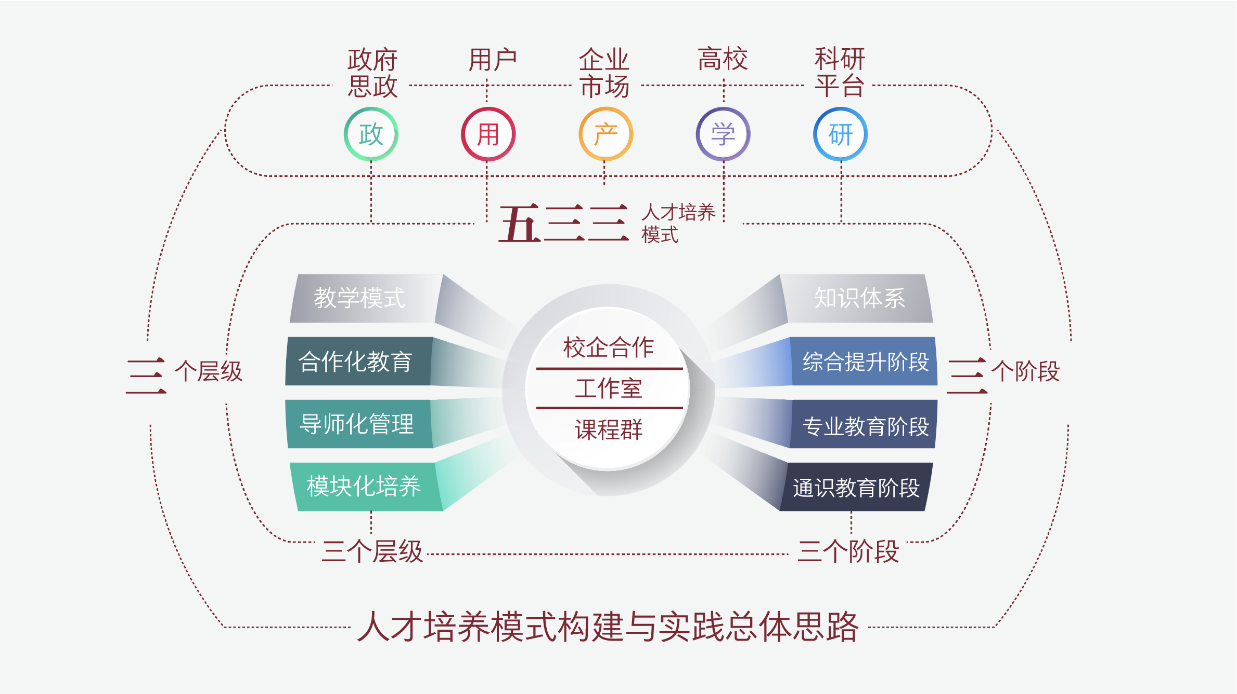

2.模式建构:“五三三”模式

“五三三”式“政用产学研”的创新设计人才培养模式:“五”即“政用产学研”一体化。“三三”即通过“通识教育、专业培养、综合提升”等三个阶段,以及“模块化培养、导师化管理、合作化教育”等三个层级,来进行人才培养。

首先,团队以云南多样性的生态资源和丰富的民族文化为基础,以整体项目名称的名义来与地方政府签订合作协议;其次,校地合作的选题均落足于具体的场域,以当地使用者的真实诉求为前提;再次,加强与本土企业的合作,特别倾向于“民族文化的活态保育和当代传续” “低碳绿色理念的在地传播”及“生物多样性保护”等命题的实践性输出,完善以社会经济成效为客观评价标准的检验体系。最后,针对于上述措施的执行和反馈情况,校内的教学和研究系统将共同运转,实时更新和优化“创新性人才培养方案”的细则,做到真正意义上的“紧跟时代节奏,为真实的世界而设计”。这也是我们的“校地合作”能在19年间持续保持着演进活力的关键。

二、 主要解决的教学问题

1.解决设计教学与民族文化融和实现以文化人、立德树人问题。

在国家推动文化产业和设计服务等相关产业融合发展、“传统工艺振兴计划”和“乡村振兴”战略实施的今天,思考设计教育如何引导全球化浪潮背景下,民族文化的创新性传续和区域环境中的生态共度。

2.解决设计专业人才培养模式创新可持续发展的问题。

针对原有人才培养模式存在“模式单一、体系不健全、社会关联不紧密、设计服务能力弱、发展持续性不强”的问题。依托“校地合作”机制,整合区域和企业资源,促进设计人才培养与云南民族文化产业、乡村振兴发展相结合,提升设计人才服务社会能力。

3.解决设计专业教育教学体系建设和发展改革的问题。

针对传统设计专业教学体系和知识体系碎片化、常规化问题,提出将专业人才培养的成果向“教学、科研、创作、展演”等方面多维度转化,建立设计融入产业、教育服务地方经济社会文化发展的立体化教育体系。